In Kürze: Sinti*zze und Rom*nja sind beide Jahrhunderte alte Volksgruppen mit eigener Sprache und Kultur. Ihre Geschichte ist allerdings von Wanderung, Vertreibung und Ausgrenzung geprägt. Der Höhepunkt der Anfeindung war der Völkermord, welchen das NS-Regime plante und durchführte. Doch auch im 21. Jahrhundert sind Sinit*zze und Rom*nja von Rassismus sowie struktureller Diskriminierung betroffen.

Einleitung

Antiziganismus, Antiromaismus & Gadjé Rassismus sind alles Begriffe, um eine bestimmte Form des Rassismus zu beschreiben: Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja. Der in Deutschland bekannteste und am meisten genutzte Begriff ist Antiziganismus. Dieser wird allerdings von vielen Sinti*zze und Rom*nja abgelehnt, da diese Bezeichnung das rassistische „Z-Wort“ reproduziert. Die Bezeichnung Antiromaismus wird von Sinti*zze kritisiert, da sie in diesem Begriff ausgeblendet werden und dieser die Diskriminierung gegen die Minderheit nicht vollständig beschreibt. Daher benutzen wiederum andere den Begriff Gadjé-Rassismus. Er stammt aus der Sprache Romanes und beschreibt den Rassismus von Menschen ohne romane Geschichte oder Gegenwart. Doch wie setzen sich überhaupt die Begriffe Sinti*zze und Rom*nja zusammen und worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Gruppen?

Begriffsherkunft

Der Begriff Sinti*zze ist die geschlechtergerechte Bezeichnung aus der männlichen Selbstbezeichnung „Sinto“ und der weiblichen „Sintez(z)a“ bzw. „Sintiz(z)a“. Menschen aus der Minderheit der Sinti*zze, die seit dem Mittelalter vor allem in Mitteleuropa beheimatet sind. Der Begriff Rom*nja ist ebenfalls geschlechtergerecht und setzt sich aus der männlichen Selbstbezeichnung „Rom“ und der weiblichen „Romni“. Rom*njas haben eine ost- bzw. südeuropäische Herkunft.

Sprache der Sinti*zze und Rom*nja

Die Sprache der Sinti*zze und Rom*nja nennt sich Romanes und ist mit dem indischen Sanskrit verwandt. Romanes ist eine mündliche Sprache, weshalb es bereits mehrere Versuche der Verschriftlichung und Vereinheitlichung gab. Jedoch waren betroffene Sinti*zze und Rom*nja oftmals nicht in dem Prozess beteiligt.

Durch die verschiedenen Heimatregionen haben sich in verschiedenen Teilen der Welt eigene Dialekte des Romanes entwickelt, allerdings haben viele Gruppen durch Ausgrenzung und Zwangsassimilierung ihre Sprache verloren.

Geschichte der Wanderung

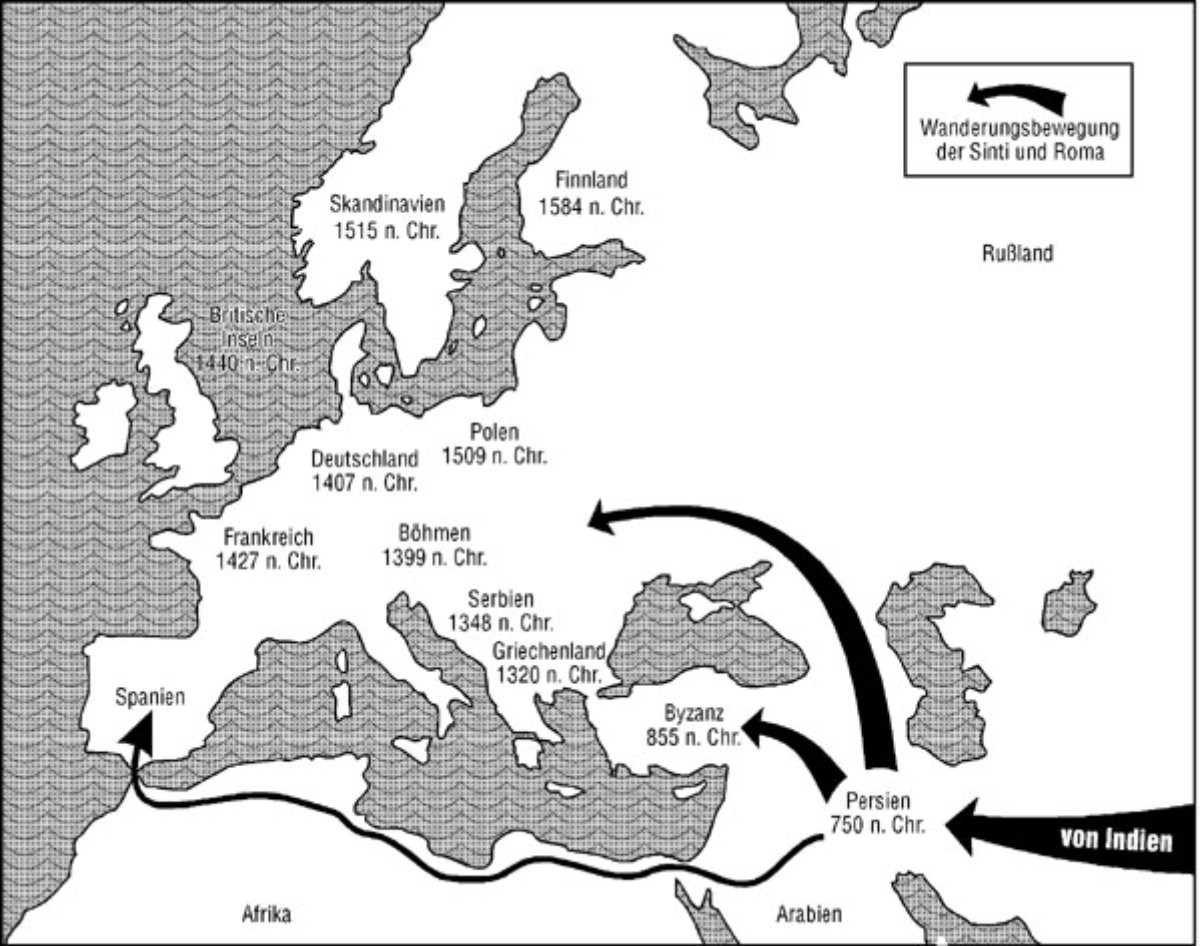

Die Geschichte der Sinti*zze und Rom*nja in Europa reicht viele Jahrhunderte zurück. Ursprünglich aus Nordwestindien stammend, war die Geschichte dieser Minderheit immer mit Diskriminierung, Verfolgung und Vertreibung verbunden. Auch wenn die Quellenlage zu der Migration der Sinti*zze und Rom*nja sehr begrenzt ist, wird davon ausgegangen, dass sie zwischen 800 und 1000 n. Chr. aufgrund von Vertreibung aus Nordwestindien auswandern mussten und zwischen dem 11. – 14. Jahrhundert sich erstmalig auf dem Balkan und Osteuropa niederließen. In den folgenden Jahrhunderten erreichten sie die restlichen Teile Europas. Anfang des 18. Jahrhunderts gelangten sie erstmals nach Nordamerika.

Ankunft in Europa

Obwohl die Sinti*zze und Rom*nja zunächst in Teilen Europas geduldet wurden, entstanden vor allem in Westeuropa viele Stereotypen und ein generelles Misstrauen gegen diese Minderheit, da man sie als Spione für das Osmanische Reich verdächtigte. In Teilen Osteuropas wurden sie zu Leibeigenen gemacht und versklavt. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts stiegen Ablehnung und Vorurteile weiter, wodurch sich Verfolgung, Vertreibung und Tötung vermehrte. So wurden sie beispielsweise in Teilen Mitteleuropas zu Vogelfreien (Rechtlosen) erklärt. Im Rahmen der Aufklärung im 18. Jahrhundert gab es den Versuch, Sinti*zze und Rom*nja zwangsweise durch „Erziehung“ in die Gesellschaft anzupassen. Vielerorts wurde die eigene Sprache (Romanes) verboten und Kinder wurden ihren Familien entzogen und in christliche Familien abgegeben.

Verfolgung im Kaiserreich & der Weimarer Republik

Im deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik setzte sich die Diskriminierung gegen sie fort. Sinti*zze und Rom*nja erhielten beispielsweise 1905 ein „Verbot des Reisens in Horden“ für Gruppen ab einer Größe von drei Personen. 1922 wurde gegen Menschen dieser Minderheit ein „Personalblatt“ eingeführt, welches einem Sonderausweis ähnelt. 1927 wurde die „Zigeunernachrichtenstelle“ bei der Kriminalpolizei eingeführt, welche die Sinti*zze und Rom*nja im Land systematisch erfasste.

Verfolgung im Nationalsozialismus

Durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten verschärfte sich die Verfolgung der Sinti*zze und Rom*nja. Bereits 1934 wurden identifizierte Sinti*zze und Rom*nja ausgebürgert. Die Nationalsozialisten konnten dafür auf die Dokumentationen der Weimarer Republik zurückgreifen. Ein Jahr später wurden sie in die Nürnberger Gesetze einbezogen und wurden 1936 gezwungen, in Gettos zu leben. Im Dezember 1938 kündigte Heinrich Himmler in einem Runderlass an, die „Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus in den Angriff zu nehmen“, in welchem Sinti*zze und Rom*nja zu rassenbiologischen Untersuchungen gezwungen wurden. Das übergeordnete Ziel war dabei die „endgültige Lösung der Zigeunerfrage“. Die rassenbiologischen Untersuchungen wurden bereits 1936 durch die „Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle“ (RHF) unter Robert Ritter gegründet.

Deportationen und Ermordung

Im Oktober 1939 wurden SInti*zze und Rom*nja durch den „Festsetzungserlass“ gezwungen, ihren Aufenthaltsort zu wechseln. Widersetzende wurden in ein Konzentrationslager eingewiesen. Nachdem Heinrich Himmler Ende April 1940 den ersten Transport von Sinti*zze und Rom*nja angeordnet hatte, begannen am 16. Mai 1940 Verhaftungsaktionen und Abtransporten in Sammellager; diese Aktion ist auch unter dem Begriff der Maidemonstrationen bekannt. Am 16. Dezember 1942 ordnete Himmler unter dem „Auschwitz-Erlass“ an, die verbliebenen Sinti*zze und Rom*nja in Ghettos und Konzentrationslager zu deportieren. Umgehen konnten sie dies nur, indem die Familien für sich und ihre Kinder Sterilisation beantragten. Um diesen Erlass durchzusetzen wurde in Auschwitz-Birkenau ein „Zigeunerlager“ errichtet, die erste Massenvernichtung fing im März 1943 an. Die letzten überlebenden Sinti*zze und Rom*nja wurden am 2. August 1944 in den Gaskammern ermordet. Während des Krieges wurden Sinti*zze und Rom*nja in den eroberten deutschen Gebieten ebenfalls verfolgt, abtransportiert oder in Massakern erschossen. Die Zahl der ermordeten Sinti*zze und Rom*nja in der NS-Zeit wird zwischen 220.000 bis 500.000 Opfern geschätzt.

Fehlende Anerkennung nach dem 2. Weltkrieg

Doch auch nach dem Zerfall des NS-Regimes hörte die Diskriminierung der Sinti*zze und Rom*nja nicht auf. Die Grundlage für die Entschädigungszahlung der NS-Opfer war die Verfolgung auf Basis von rassischen, politischen oder religiösen Gründen. Kriminelle und „Asoziale“ wurden dagegen nicht entschädigt. Da nationalsozialistische Beamte aus den „Dienststellen für Zigeunerfragen“ im Aufbau neuer Strukturen zur Erfassung und Entschädigung der NS-Opfer beteiligt waren, wurde unter anderem versucht, so wenig wie möglich Entschädigungen durch staatliche Gelder zu zahlen. Bereits existierende Vorurteile gegenüber den Sinti*zze und Rom*nja wie Kriminalität, „Wandertrieb“ und „Asozialität“ dienten auch hier als Begründung für eine Inhaftierung aufgrund von „Asozialität“ und nicht aus rassischen Gründen, was Entschädigungszahlungen verhinderte. Vor allem aber verhinderte dies die Anerkennung und die strafrechtliche Würdigung des Völkermordes an den Sinti*zze und Rom*nja. Erst knapp 40 Jahre später wurde am 17. März 1982 der Völkermord offiziell von der deutschen Bundesregierung anerkannt.

Antiziganismus im 21. Jahrhundert

Im 21. Jahrhundert ist der Antiziganismus in Deutschland immer noch sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene präsent. Auf individueller Ebene kommt es im Alltag immer wieder zu Beleidigungen und körperlicher Gewalt. Die Tendenz der Diskriminierungen ist in den letzten Jahren angestiegen. Dazu kommt, dass Sinti*zze und Rom*nja bereits in der Schule vom Bildungssystem benachteiligt werden. Die Benachteiligung setzt sich im späteren Leben auch auf dem Wohnungs- & Arbeitsmarkt fort, wodurch viele in einer wirtschaftlich schlechten Lage befinden.

Dazu werden Sinti*zze und Rom*nja auch polizeilich, bzw. juristisch benachteiligt. Sie geraten oftmals in unverhältnismäßige und unrechtmäßige Polizeimaßnahmen. Zeitgleich wird Antiziganismus als Motiv für eine Straftat nur selten erkannt und daher auch nicht oft verfolgt. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma verfasst jährlich Berichte über antiziganistische Vorfälle in Deutschland. Die Tendenz der Vorfälle ist seit den letzten Jahren eher steigend

Quellen

- Ein unbekanntes Volk? Daten, Fakten und Zahlen (05.06.2025)

- Zur Geschichte der Sinti und Roma (05.06.2025)

- Antiziganismus: Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja (05.06.2025)

- Geschichte der Sinti und Roma (05.06.2025)

- Erläuterungen zum Begriff „Zigeuner“ (06.06.2025)

- rassenbiologische Untersuchungen (06.06.2025)

- Diskriminierung von Sinti und Roma (23.06.2025)