In Kürze: Der Begriff „konstruktive Fehlerkultur“ beschreibt einen lernorientierten Umgang mit Konflikten und dem Scheitern. Er kann in Unternehmen, Familien, zivilgesellschaftlichen Gruppen aber auch auf gesamtgesellschaftliche Diskurse angewandt werden. Das Ziel ist es, dass Gruppenmitglieder beim Aufkommen von Hindernissen, Missständen und Konflikten keine bloße Kritik üben, sondern diese konstruktiv – also aufbauend – gestalten. Grundlage dieses Ansatzes ist die Annahme, dass Fehler immer passieren und es gilt, aus ihnen zu lernen.

Wie geht das?

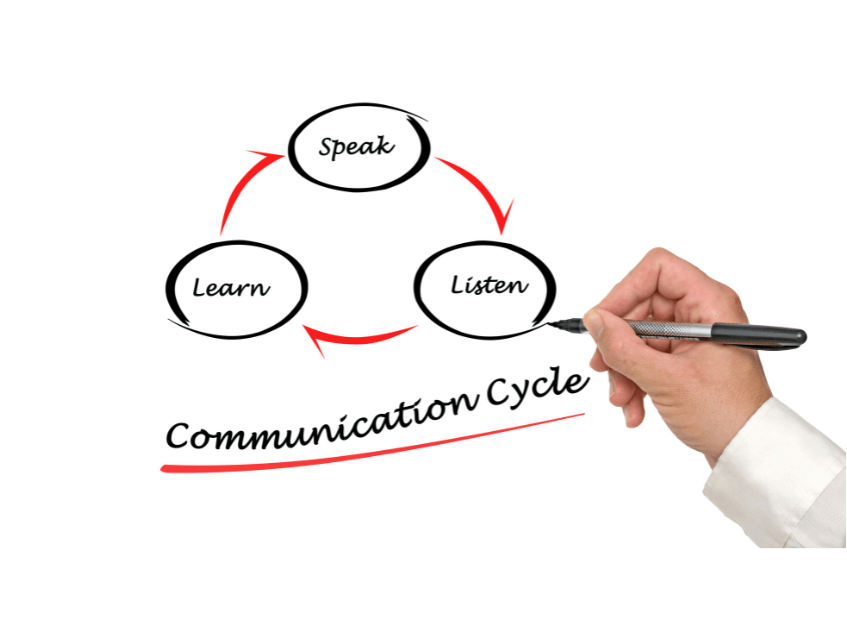

„Konstruktive Fehlerkultur” beschreibt den gemeinsamen Umgang mit Fehlern, der je nach Gruppe und Kontext unterschiedlich aussehen kann. Eine praktische Methode ist aber die Gewaltfreie Kommunikation in Form von Ich-Botschaften. Hier wird nach einem festen Ablauf kommuniziert: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Diese Bitte ist entscheidend, denn – im Fokus steht das Lernen aus dem Fehler.

Auch in der Projektplanung können Maßnahmen zu einer konstruktiven Fehlerkultur eingebunden werden. Ein Ansatz ist eine Auswertungsrunde nach Projektabschluss oder Meilensteinen, in dem Dinge ausgezählt werden, die im Projekt erlernt wurden und die nächstes Mal besser gemacht werden wollen, wie: „Nächstes Mal fragen wir die Referent*innen schon drei Monate früher an, um eventuelle Absagen rechtzeitig auszugleichen.”

Wichtig ist bei diesen Prozessen, dass es in der Gruppe ein grundlegendes Sicherheitsgefühl im Miteinander gibt. Das bedeutet, dass sich alle Gruppenmitglieder sicher fühlen, Kritik zu äußern und über eigene Fehler zu reden, denn – viele Fehler passieren aus Unkenntnis oder Missverständnissen. Deswegen kann es helfen, zu Beginn eines Projekts die gemeinsamen Erwartungen ausführlich zu besprechen. Ein Mittel um Wissen in der Gruppe zu teilen, kann auch eine gemeinsame Lernplattform darstellen.

Woher kommt dieser Begriff?

Der Begriff der konstruktiven Fehlerkultur kann nicht auf eine/n Erfinder*in zurückgeführt werden. Vielmehr reagierten Pädagog*innen und Unternehmer*innen auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weshalb sich wissenschaftlich vereinzelt ab den 1960er-Jahren und vermehrt ab den 1990er-Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Lernen und Fehler beschäftigt.

Zunächst wurde hier der Begriff der „positiven Fehlerkultur” in Abgrenzung zu einer „negativen Fehlerkultur” und „Fehlervermeidung” verwendet. Zentrale Erkenntnisse waren, dass Fehler zwar für Schüler*innen meist eine negative Erfahrung darstellen, sie dadurch aber besonders viel lernen könnten. Denn – wenn ein Fehler geschieht, muss der/die Schüler*in im Kopf einen Schritt zurücktreten und noch einmal genau nachdenken, weitere Informationen einholen und sich mit Lehrer*innen und Klassenkamerad*innen darüber austauschen, wodurch das Erlernte besser verinnerlicht werden kann.

Dieser Umgang mit Fehlern wurde teilweise auch „Fehlermanagement” genannt. Das heißt, dass ein möglichst schadensfreier Umgang mit dem Fehler gefunden werden soll und Überlegungen angestellt werden, was daraus für neue Erkenntnisse gezogen werden können. Aus den Begriffen einer „Fehlermanagementkultur” und der „positiven Fehlerkultur” bildete sich die „konstruktive Fehlerkultur” organisch heraus und findet so heute breite Verwendung.

Fehler als Chancen

Gleichzeitig mit den Erziehungswissenschaften wurde auch in Unternehmen festgestellt, dass das Ziel der Fehlervermeidung in Gruppenprozessen zu Angst und Heimlichkeiten führt. In den 1990er-Jahren wurde daher die „lernende Organisation” populär, die mit Begriffen wie „Fehlertoleranz” verbunden war.

Diese Ideen wurden selbstverständlich nicht erst in den 1990er-Jahren erfunden. Schon in der antiken Philosophie schreiben Philosoph*innen darüber, wie menschlich das Irren ist. Marcus Tullius Cicero (106-43 v.u.Z.) brachte einen Grundsatz der „konstruktiven Fehlerkultur” in seinen Philippischen Reden gut auf den Punkt: „Jeder Mensch kann irren, aber nur Dummköpfe verharren im Irrtum.“

Oftmals wird Japan als besonders positives Beispiel im Umgang mit Fehlern in Unternehmen und im Schulunterricht angeführt. Ein möglicher Ursprung hierfür könnte die Lehre von Konfuzius (vmtl. 551-479 v.u.Z.) sein, der schrieb: „Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.“

Fehlerkultur in der Demokratie

Warum ist der produktive Umgang mit Fehlern in einer Demokratie so wichtig? Im Gegensatz zu einem autoritären System, in dem Fehler verborgen werden müssen, basiert eine Demokratie auf Offenheit. Ein Grundsatz in der Demokratischen Arbeit ist, dass das Wissen nie vollständig ist. Außerdem ist es zentral für den demokratischen Prozess, dass Abläufe und Zusammenhänge richtig verstanden – also erlernt – werden.

Die konstruktive Fehlerkultur lehrt auch das Übernehmen von Verantwortung für eigene Fehler, was insbesondere für Personen und Institutionen mit Macht essentiell ist.

Quellen:

- Argyris, Chris/ Schön, Donald: Die lernende Organisation. Grundlage. Methode. Praxis, Stuttgart 2018.

- Duden (Hg.): Konstruktiv, 29.10.2025.

- Edmondson, Amy C.:The Fearless Organization – Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth, 29.10.2025.

- Fischer, Sebastian / Freund, Philipp Alexander:Fehlermanagementkultur und Fehlervermeidungskultur in Schulklassen. Skalenentwicklung und Validierung auf Klassen- und Personenebene in einer Stichprobe der Klassenstufen 7 bis 9, 11.11.2025.

- Fritz-Schubert, Ernst / Rohde, Tobias (Hg.): Holpern, Stolpern, Weiterkommen. Für eine konstruktive Fehlerkultur in der Schule, Basel 2022.

- Käfer, Julia/ Kuger, Susanne/ Klieme, Eckhard/ Kunter, Mareike: The significance of dealing with mistakes for student achievement and motivation. Results of doubly latent multilevel analyses, in: European journal of psychology of education. 34, 2019, 4, S. 731-753, 11.11.2025.

- Metcalfe, Janet:Learning from errors, in: Annual Review of Psychology, 68 (1), 465-489. 2017, 11.11.2025.

- Reason, James: Human Error. Cambridge University Press 1990.

- Spychiger, Maria/ Oser, Fritz/ Hascher, Tina/ Mahler, Fabienne: Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule, in: Althof, Wolfgang (Hg.): Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern. Wiesbaden 1999, S. 43-70.